多くの学生を募り、エントリー数を増やすことが採用のすべてではありません。母集団が多くてもその後の選考に進む学生の割合を見誤る、もしくは学生からの採用辞退を招いてしまうことで想定外の採用結果に陥ります。

採用工程で重要なポイントとして「歩留まり・歩留まり率」というものがあります。

今回は低迷しがちな歩留まりを改善し、新卒入社までつなげる施策をご紹介します。

合わせて読みたいおすすめ記事

▼採用の「歩留まり」とは

言葉としては製造業なので用いられるものですが、採用においては次ステージを用意するアクションを実施した後実際にそのステージに進む学生の割合のことを指します。

Ex.

ステージ:1次面接

アクション:書類選考の合格および1次面接のご案内をメールで通知リザルト:1次面接設定人数:10人→1次面接参加人数:5人=歩留まり率50%

▼▼歩留まりが低下しやすい採用タイミングと歩留まりが低下する内的要因

①エントリー→書類選考or 説明会

主な要因 ①学生の動機付けや採用ブランディングが不十分

エントリーから書類選考、あるいは説明会へのステップで歩留まりが低下する原因の一つは、学生の動機付けや採用ブランディングの不足です。多くの学生は、エントリー段階では漠然とした興味だけで行動することが多く、企業への明確な興味や理解が形成されていないことがあります。特に競合他社と比較した際に、自社の魅力が学生に伝わらなければ、次の選考に進むモチベーションが低下します。これを防ぐためには、早い段階で企業のビジョンや文化を学生に強く訴求し、「この企業で働きたい」と感じさせるブランディングが重要です。

主な要因 ②学生への連絡・説明が不十分

エントリー後、学生とのコミュニケーションが適切に行われていないことも歩留まり低下の要因となります。エントリー時に学生が感じた疑問や不安を解消するための説明不足や連絡の遅延が続けば、他社への関心が高まる可能性があります。特に説明会までの間に企業が提供する情報が学生の期待に応えられない場合、離脱のリスクはさらに増します。

②面接設定→面接実施(2次面接以降も同様)

主な要因 ③そもそも企業と学生がマッチしていない

面接フェーズでの歩留まり低下の大きな原因は、企業と学生のミスマッチです。これは、学生が企業文化や仕事内容について十分な情報を得ていない場合や、企業側が求めるスキルセットや適性が明確に伝えられていない場合に発生しやすくなります。結果として、面接直前に志望を再考したり、他社の選考に進んでしまうケースが多いです。

主な要因 ④選考過程の負担が大きい

面接までに複数のステップを挟むと、学生が「負担が大きい」と感じて離脱するケースが少なくありません。例えば、面接準備に多くの工数を要する場合や、複数回の面接が求められる場合、学生の意欲が削がれる可能性があります。効率的でストレスの少ない選考プロセスを構築することが重要です。

③内定→内定承諾

主な要因 ⑤他社とのスピード差

内定後、他社よりも承諾を促すタイミングが遅れると、学生は他社への入社を優先する可能性があります。選考フローの見直しや迅速な内定連絡、条件提示が必要です。また、学生にとっての入社動機をしっかりと醸成し、最終的に自社を選んでもらえるようなフォロー体制を整えることが求められます。

④内定承諾→入社

主な要因 ⑥入社後の期待値のミスマッチ

内定承諾後も入社までに歩留まりが低下する理由として、学生が入社後の環境や仕事のイメージに不安を抱えるケースが挙げられます。この段階では、オファー後のフォローアップが重要です。入社予定者が不安を感じないよう、定期的なコミュニケーションや職場見学会、入社前研修などのサポートを提供することで、内定辞退を防ぐことができます。

▼歩留まりが低下する外的原因

①内定取得数の増加

リクルートキャリア就活白書によれば、2019年の内定取得者数は4年前の2015年内定取得者数から0.34ポイント上がった2.36社となっています。

一人当たりが取得し得る内定数が増えれば、結果として自社選考に残る学生の割合や内定を承諾して入社する割合も変動します。

②労働問題の顕在化とイメージの悪化

残業時間や名ばかり管理職といった法律上の問題をはじめとして、企業の悪評が容易に拡散されるソーシャルメディアの存在が大きくなりました。これらによって学生が一般的に持つ仕事に対するイメージが悪化しているといっても過言ではありません。

つまり、少しでも不安要素や納得できない部分があると内定すら辞退するケースが発生するということです。

▼採用タイミングごとの採用歩留まりを改善する方法

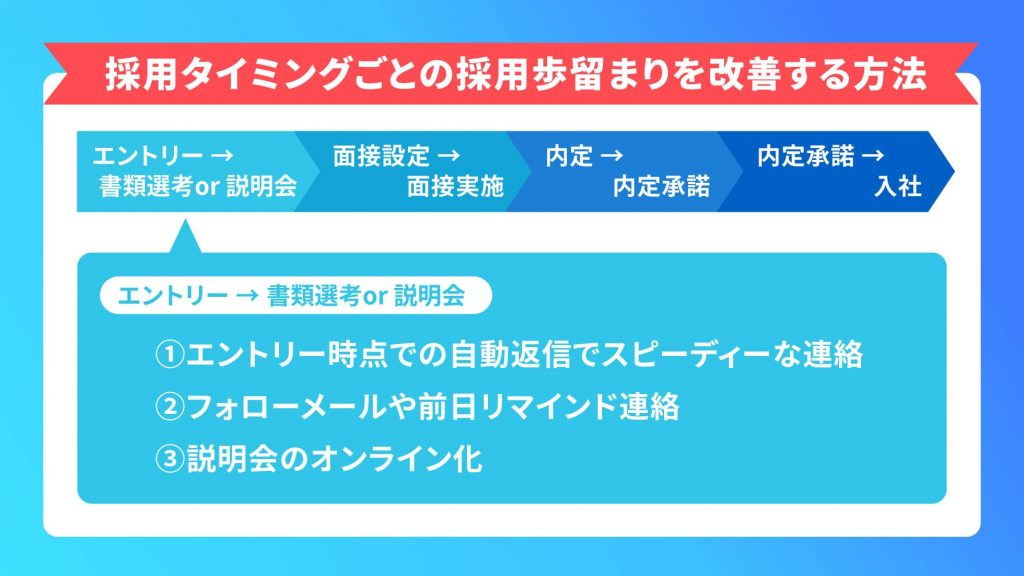

①エントリー→書類選考or説明会

①エントリー時点での自動返信でスピーディーな連絡

エントリー直後に自動返信メールを送信することで、応募者への迅速な対応を実現します。返信内容には、エントリーの受領確認や次の選考ステップ、説明会の日程案内を含め、応募者が次に何をすればよいかを明確に伝えることが重要です。このスムーズな連絡体制が、応募者の安心感を高め、離脱を防ぎます。

②フォローメールや前日リマインド連絡

説明会や書類提出が近づいたタイミングでフォローメールを送り、応募者が忘れないようにリマインドしましょう。特に説明会の前日には、場所や時間、持ち物を再確認できるメールを送信することで、参加率の向上を期待できます。

③説明会のオンライン化

物理的な移動を伴う説明会は、特に遠方の応募者にとってハードルが高いものです。オンライン形式を取り入れることで、より多くの応募者に参加してもらえる環境を整えると同時に、説明会の録画を共有して再視聴可能にするなど、利便性を高める工夫も有効です。

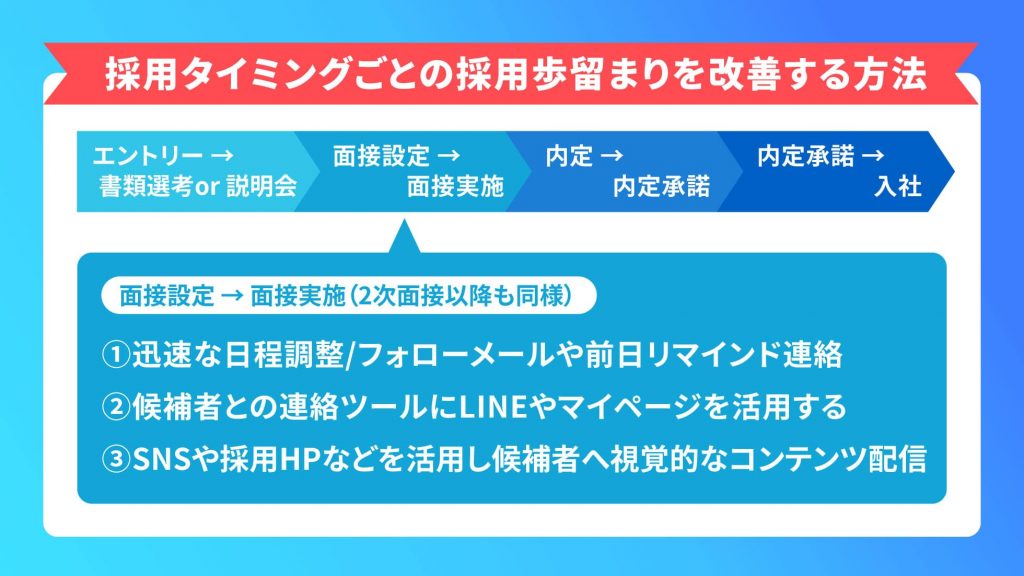

②面接設定→面接実施(2次面接以降も同様)

①迅速な日程調整/フォローメールや前日リマインド連絡

面接日程の調整が遅れると、応募者の意欲が低下しやすくなります。候補者の希望日程に柔軟に対応しつつ、スピーディーに確定させることで選考を円滑に進めることが重要です。また、面接前日には確認メールを送り、安心感を持たせる対応が効果的です。

②候補者との連絡ツールにLINEやマイページを活用する

LINEやマイページを活用して、応募者とのコミュニケーションを効率化しましょう。LINEではリマインドメッセージや選考状況の案内をリアルタイムで行えるため、候補者との距離感を縮めるのに役立ちます。マイページには面接スケジュールや注意事項をまとめて掲載し、利便性を向上させる工夫も必要です。

③SNSや採用HPなどを活用し候補者へ視覚的なコンテンツ配信

会社の雰囲気や魅力を視覚的に伝えるために、SNSや採用HPで写真や動画を積極的に発信しましょう。働く社員の様子や社内イベントなどのコンテンツを候補者に見せることで、入社後のイメージを具体化し、志望度を高めることができます。

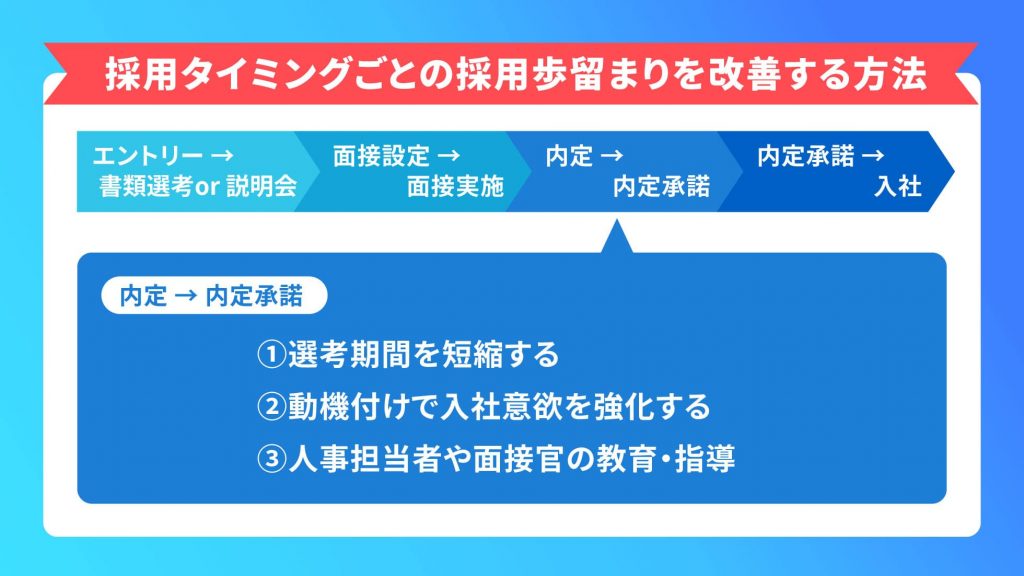

③内定→内定承諾

①選考期間を短縮する

内定を迅速に出すことで、他社に先を越されるリスクを回避できます。例えば、面接回数を削減したり、合否連絡を最短3日以内に行うなどの工夫で、選考フローを効率化しましょう。スピード感のある対応が応募者の満足度を向上させます。

②動機付けで入社意欲を強化する

動機付けの強化には、応募者にとってのメリットを具体的に伝えることが重要です。習得できるスキルやキャリアパス、職場環境などの魅力を明確にし、入社後の未来をイメージさせる工夫を取り入れましょう。また、内定者に先輩社員との交流の場を提供することで、入社意欲をさらに高めることが可能です。

③人事担当者や面接官の教育・指導

応募者が面接官や人事担当者から受ける印象は、内定承諾に直結します。人事や面接官の対応スキルを向上させるために、定期的な教育や研修を行いましょう。適切な言葉遣いや親しみやすい雰囲気を心掛けることが重要です。

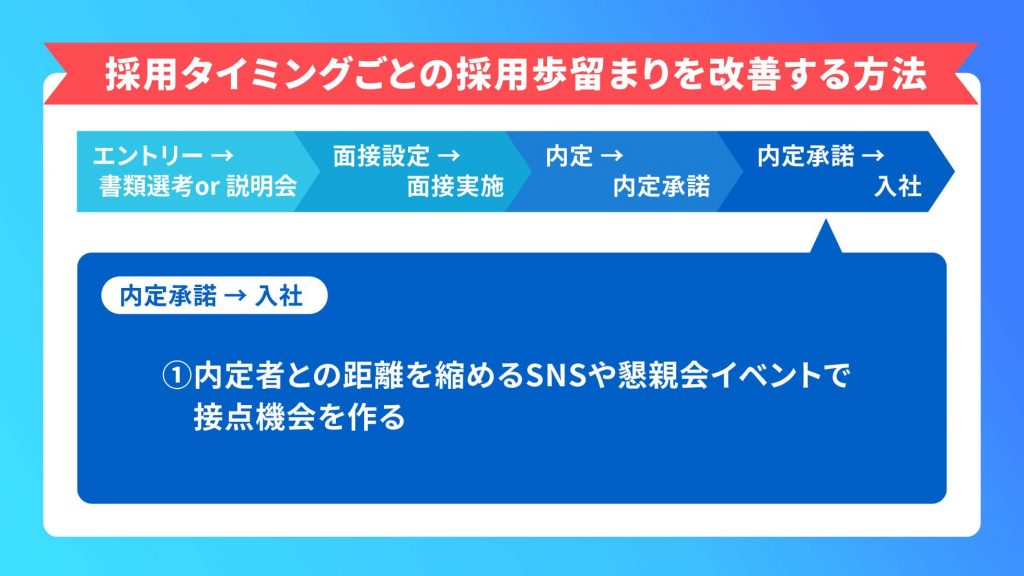

④内定承諾→入社

③内定者との距離を縮めるSNSや懇親会イベントで接点機会を作る

内定者が入社前に不安を抱かないよう、SNSを活用してこまめに連絡を取り合いましょう。また、懇親会やオリエンテーションをオンラインで開催し、内定者同士や社員との交流の場を提供することで、不安を解消し入社意欲を高めることが可能です。こうした取り組みが、内定辞退を防ぎ、入社率の向上につながります。

▼課題別歩留まり改善事例

採用活動において、エントリーから内定、そして入社までの各フェーズでの歩留まり改善は重要な課題です。応募者が離脱する原因は企業ごとに異なりますが、それぞれの課題に対して適切な施策を講じることで、改善が可能です。本章では、エントリーから説明会参加、選考中の移行率、内定承諾といった具体的な課題に焦点を当て、各企業が実践している成功事例を紹介します。

課題:エントリーから説明会の参加率が少ない

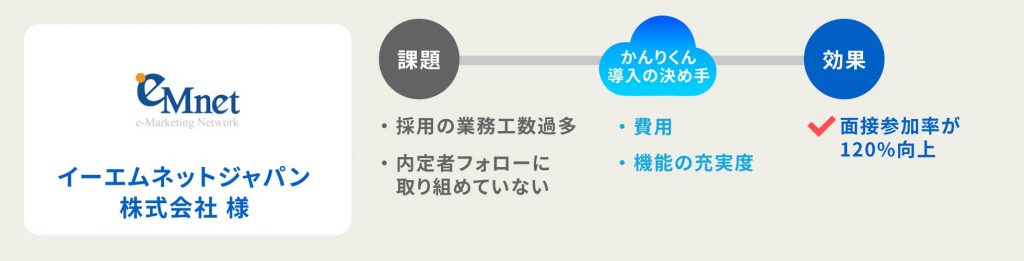

イーエムネットジャパン株式会社

導入前課題;学生がメールをみないのか、説明会や面接に参加せずそのまま音信不通になってしまうことが目立っていた

導入後効果:LINEに変更したことと、自動でリマインドメールを設定しておくことで、選考離脱率は下がり、面接への参加率は11%向上している。

*株式会社イーエムネットジャパンの導入インタビュー全文を確認する

選考の移行率が低い。選考中の学生のレスポンスが遅いと感じている

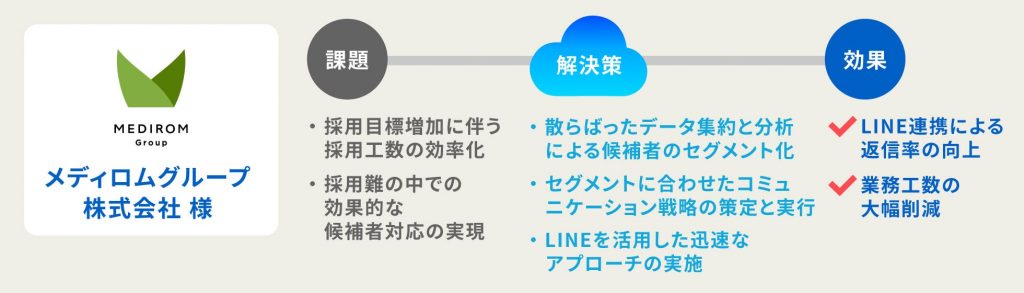

メディロムグループ株式会社

導入前課題;メールを活用していたが、開いてもらえないことも多いと感じていた。せっかく作成していたコンテンツなどが候補者のもとに届いていない状況だった。

導入後効果:学生の身近なツールであるLINEを活用することで、学生が「応募したい」「選考をすすめたい」と思った時に次のアクションができるように。熱量を途切らせずにアプローチができるため、実際に以前メールのみで送っていた時よりも参加率が高まっている。

*株式会社メディロムグループの導入インタビュー全文を確認する

▼まとめ

歩留まり率を向上させるには、まずどこに問題があるのかを知らなければなりません。その上で採用活動を改善する包括的な施策を打つことで歩留まりが良くなるでしょう。

採用管理ツールは施策に直接作用し、サポートを行う不可欠なツールです。

歩留まりを見直す際は、是非ツールも見直してみてください。

「採用一括かんりくんナビ」は、採用管理システム「採用一括かんりくん」を開発・販売するHRクラウド株式会社が運営するオウンドメディアです。

私たちは、企業様の採用活動をサポートする中で得られる「採用現場のリアルな課題」や「蓄積されたデータ」に基づき、業界の最新動向や関連法規をモニタリングしています。

人事・採用担当者、経営者の皆様が「すぐに試せる」実践的なノウハウや、必ず知っておくべき情報を、わかりやすく、信頼性の高いコンテンツとして発信します。