「内定ブルー」って人事にとっては怖いワード

内定ブルーというワード、人事の方なら一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

せっかく苦労して内定を出した学生が内定ブルーに陥り、内定辞退となってしまうのは採用担当の方々にとっては最も避けたい事です。

今回は新卒採用担当が学生に対してどんな対策をすれば内定ブルーを防げるのかご紹介します。

▼合わせて読みたい関連記事はこちら▼

「内定ブルー」とは?

そもそも内定ブルーとは、内定をもらった後に自分の将来のことや、内定をもらった企業に対して不安を抱いてしまうことです。就職みらい研究所の調べによると、民間企業への内定者のうち、「入社するにあたって不安に感じていることがある」と回答した割合は75.9%にも上ります。 ※大学院生除く

約8割、つまり、ほとんどの学生が内定ブルーを経験します。

特に、早期就活・早期内定となっている昨今、内定を出してから時間が経つにつれて、内定ブルーに陥る学生は多くなります。

それは、これまで内定獲得のためにがむしゃらに就職活動をしていた学生が、就職活動を終えて一旦落着き、考える時間ができてしまうことで「本当にこの企業で良かったのだろうか?」と不安に駆られてしまうためです。

よって「内定を出したら終わり」ではなく、内定を出した後の内定者フォローへの注力も今まで以上に必要不可欠となります。

内定ブルーに陥るタイミングとは?

内定ブルーに陥りやすいタイミングは主に2回考えられます。

1つ目は内定直後、二つ目は就職直前です。それぞれについて紹介します。

内定直後

1つ目は「内定直後」です。

内定をもらった直後に「この企業で良いのだろうか」「他の内定先のほうがよかったのではないか」と考えてしまうのです。

このような不安は、

・複数もらった内定に対する迷い

・内定先のよくない情報の発見

等を考えてしまうことで内定先に対するマイナスイメージを抱いてしまい引き起こされます。

「就職直前」

2つ目は「就職直前」です。

こちらも油断は禁物。

「社会人としてうまくやっていけるのだろうか」「学生生活が終わってしまう寂しさ」などに起因して内定ブルーに陥ってしまいます。

これは、就職後の将来を考慮した結果引き起こされる不安で

・環境の変化に対するイメージ

・内定先で活躍しているビジョン

等をリアルに想起できるように促してあげる必要があります。

内定ブルーが起こる原因とは

自由な時間から規則正しい生活への不安

学生生活では自由に時間を使えることが多く、授業やアルバイト、サークル活動の合間に好きなことをする余裕があります。しかし、社会人になると勤務時間が決まっており、日々の生活リズムが大きく変わります。この変化に対して「うまく適応できるだろうか」「趣味やプライベートの時間を確保できるのか」といった不安を感じることが、内定ブルーを引き起こす一因となります。特に、早起きや通勤、業務における時間管理などが負担に感じられることがあるでしょう。

適性や評価されることへの恐怖

内定をもらったものの、「本当に自分はこの仕事に向いているのか」「会社の期待に応えられるのか」といった疑問や不安を抱く人は少なくありません。特に、実務経験がない状態では、自分が仕事で成果を出せるイメージを持ちにくく、「評価される立場になることが怖い」と感じることもあります。また、同期や同僚との比較によるプレッシャーや、試用期間を経て本採用に至るかどうかといった不確実性も、内定ブルーを助長する要因となります。

内定先の選択への不安(企業の悪評)

就職活動中は企業研究や説明会を通じて企業を選んでいるものの、内定後に「他にもっと自分に合った会社があるのではないか」と考え始める人もいます。また、SNSや口コミサイトで企業の評判を調べるうちに、ネガティブな情報が目に入ることもあります。友人や家族から「本当にその会社で大丈夫?」と心配されると、さらに迷いが生じることもあるでしょう。こうした不安が重なり、「この選択は正しかったのか」と悩むことで、内定ブルーに陥るケースも多いです。

入社後に自信が持てない

内定後の懇親会や研修、SNSなどを通じて、他の内定者と交流する機会が増えると、自分と比較してしまうことがあります。「自分より優秀な人が多いのではないか」「入社後にうまくやっていけるだろうか」と焦りを感じ、次第に自信を失ってしまうのです。また、実際に業務の一部を体験する機会があると、「思っていたより難しい」「自分には向いていないかもしれない」と感じることもあります。

内定ブルーになりやすい人とは

内定ブルーになることは悪いことではなく、人生の大事を選択している内定者全員がなる可能性があります。ですが、内定ブルーになりやすい人物もいると考えられます。当てはまる場合は、定期的なフォローを心がけましょう。

変化に対応しづらい人

社会人になることは、生活スタイルや人間関係、環境が大きく変わるタイミングです。これまで自由に使えていた時間が制限され、ルールや責任のある仕事をこなす必要が出てきます。そのため、変化に適応するのが苦手な人は「自分にできるのか」「新しい環境に馴染めるのか」といった不安を感じやすく、内定ブルーに陥ることが少なくありません。特に、日々の生活リズムを維持するのが苦手な人や、慣れた環境を好む人は、新しい環境に順応することへの不安が大きくなりがちです。

自分に自信がない人

「自分が社会人として通用するのか」「職場で評価されるのか」という不安を強く抱く人も、内定ブルーになりやすい傾向があります。これまでの学生生活では、試験やレポートなどの明確な評価基準がありましたが、社会人になると求められるスキルや成果が明確ではなく、自分の実力を客観的に測ることが難しくなります。そのため、自己肯定感が低い人ほど「自分は仕事ができるのか」「他の内定者と比べて劣っているのではないか」と悩みやすく、入社前の不安が膨らんでしまいます。

物事をマイナスに捉えがちな人

新しい環境に対して、ポジティブな期待よりも不安やネガティブな感情が先行する人も、内定ブルーになりやすいです。「仕事が思っていたものと違うかもしれない」「上司とうまくいかなかったらどうしよう」「職場の雰囲気が合わなかったらどうする?」と、まだ経験していないことに対して最悪のシナリオを想定しがちです。また、SNSや口コミで企業の悪い評判を目にすると、それを過剰に受け取ってしまうこともあります。このように、物事のネガティブな側面ばかりを考えてしまう人は、入社前から気持ちが沈みやすく、結果的に内定ブルーを引き起こしやすくなります。

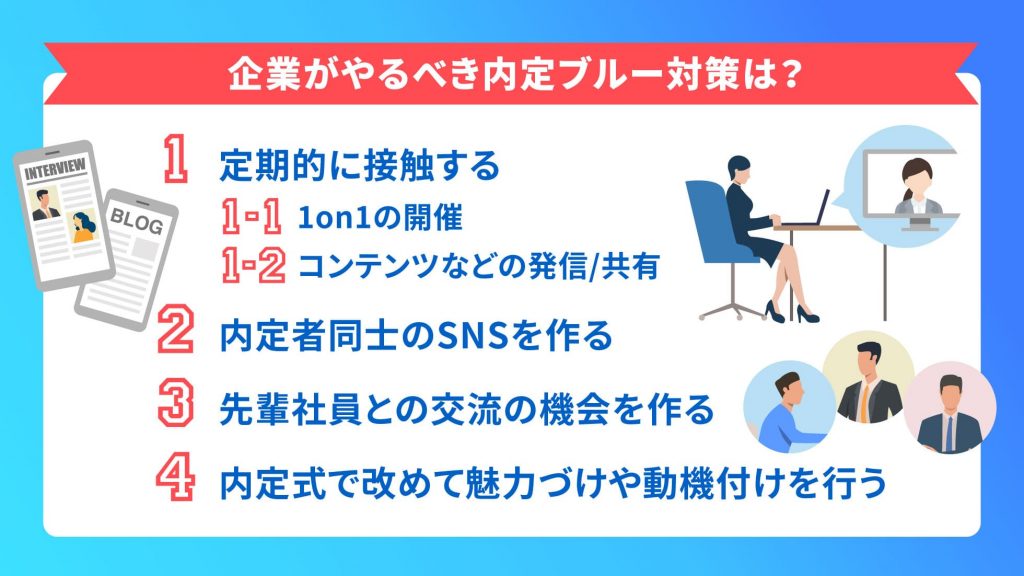

企業がやるべき内定ブルー対策は?

定期的に接触する

内定者と定期的にコンタクトを取ることで、漠然とした不安を解消し、内定ブルーを防ぐことができます。特に、企業側からの積極的なフォローがあると、内定者は「この会社に受け入れられている」と感じ、安心感を得られます。

1on1の開催

個別の1on1ミーティングを定期的に実施し、内定者が抱える疑問や不安を直接聞き取る機会を作ることが重要です。例えば、「入社後の業務内容が具体的にイメージできない」「会社の雰囲気がわからず不安」といった声に対し、人事担当者が個別にフォローすることで、内定辞退を防ぐ効果が期待できます。また、1on1では、仕事への期待やキャリアプランについても話し合うことで、内定者のモチベーション向上につなげることも可能です。

コンテンツなどの発信/共有

企業からの情報発信も内定ブルーの防止に役立ちます。例えば、社内の様子や社員インタビューを記事や動画で発信することで、内定者が会社に対してより具体的なイメージを持てるようになります。特に、内定者が「入社後の業務に適応できるのか」という不安を抱えやすいため、新入社員研修の流れや業務の進め方に関するコンテンツを提供するのも効果的です。SNSや社内ブログ、動画コンテンツを活用することで、より魅力を届けやすく、身近に感じてもらうこともできます。

▼合わせて読みたい関連記事はこちら▼

内定者同士のSNSを作る

内定者同志でコミュニケーションをとれるコミュニティを作っておくのが非常に有効です。

やり方は様々ですが、初めから内定者全員を関わらせるのではなく、志向の似たもの同士でグルーピングする方がより学生に寄り添ったフォローになります。

先輩社員との交流の機会を作る

入社後に頼れる存在と早期接触を持てる機会を作ることにより、就職直前の内定ブルー対策に役立ちます。

内定式で改めて魅力づけや動機付けを行う

内定式は、内定者の不安を解消し、企業への期待感を高める重要なイベントです。ただ内定通知を伝える場ではなく、内定者のモチベーションを高め、入社への意思をより強く固めてもらう機会と捉えましょう。

たとえば、内定者が就職活動中に感じた「この企業で働く魅力」や「社会に与える価値」を再認識できるようなコンテンツを提供することが効果的です。具体的には、表彰を受けたプロジェクトの紹介や、社内で実際に行われたイノベーション事例を紹介し、会社の成長性や社会的な意義を伝えると良いでしょう。

内定者インターンの実施

入社したらできるだけ早く活躍できるようになりたいと考えている学生については内定者インターンで早くから就業経験をさせるのも一つの手です。

地方学生等で来社が困難な学生に関しては資格取得支援等も終業後の不安解消に繋がります。

内定者インターン成功事例:インスタグラム運用

HRクラウド株式会社では内定者インターンの一環として、企業のインスタグラム運用を担当してもらっています。

例えば社内イベントの紹介や社員インタビュー、内定者紹介の記事などの構成を考え、画像や文章を作成して投稿しています。内定者同士でコンテンツを企画することで、チームワークの向上や主体性の強化にもつながります。事前に運用ルールを策定し、フォーマットや公表物の確認、投稿頻度を定め、内定者の創造力を活かすことが可能です。内定者自身が企業の魅力を発信することで、採用活動の一助となっただけでなく、内定者の企業理解も深まります。

まとめ

内定者や若手社員との懇親会や定期的な連絡等はどの企業も実施済みの内定者フォローです。ただ、人事が実施したい・実施すべきと考えるフォローと学生の望むフォローとでは乖離があることもあります。できるだけ学生の心に寄り添ったフォローを実施することにより、内定ブルーに陥らせないようにしていきましょう。

「採用一括かんりくんナビ」は、採用管理システム「採用一括かんりくん」を開発・販売するHRクラウド株式会社が運営するオウンドメディアです。

私たちは、企業様の採用活動をサポートする中で得られる「採用現場のリアルな課題」や「蓄積されたデータ」に基づき、業界の最新動向や関連法規をモニタリングしています。

人事・採用担当者、経営者の皆様が「すぐに試せる」実践的なノウハウや、必ず知っておくべき情報を、わかりやすく、信頼性の高いコンテンツとして発信します。