採用活動は組織投資のなかでも重要な位置を占めるものです。そのため採用には時間、労力、お金のすべてにおいて妥協しないように計画することが重要です。

しかし、だからこそ無駄なコストは抑えつつ少しでも確度の高い採用活動を実現したいと願うのが経営者であり、採用担当です。特に新卒採用は中途採用に比べて採用単価こそ低いものの、中途より採用枠が多く、全体的なコストは中途を上回る場合があります。

今回は新卒採用における採用単価をいかに抑えつつ、クオリティの高い人材を確保するかについてご紹介します。

▼採用単価(コスト)とは?

採用単価とは一人の人材を採用するためにかかった費用のことを指します。

採用単価(コスト)には、外部コストと内部コストの2種類で構成されています。本章で採用単価の算出式、外部コストの詳細、内部コストの詳細を紹介します。

■採用単価の算出式

採用単価とは一人の人材を採用するためにかかった費用のことを指します。

全体の採用コスト÷実際に採用した人数

採用単価(コスト)には2種類あります。

■外部コスト

母集団形成をするためにかかった広告費、説明会実施の会場費、人材紹介手数料(イベント送客等を含む)など、外部サービスの利用にかかったコストです。

■内部コスト

採用活動にかかる人件費、内定者の研修費など、社内リソースを用いた際にかかったコストのことです。リファラル採用における社員へのインセンティブもこちらに含まれます。

▼採用単価(コスト)の相場

■新卒1人の採用にかかる採用単価の平均は56.8万円

新卒1人を採用する際の平均採用単価は、2024年卒において56.8万円と報告されています。この数字は、採用活動全体にかかる総費用を採用人数で割ることで算出されます。なお、上場企業と非上場企業を比較すると、非上場企業の方が採用単価が高くなる傾向があります。例えば、非上場企業の平均採用単価は57.5万円である一方、上場企業では49.0万円にとどまります。また、採用費用の内訳を見ると、広告費用が特に高い割合を占めています。全体平均では161.7万円が広告に投じられていますが、上場企業ではこの費用がさらに高額になる傾向があり、学生への認知度向上やエンゲージメント獲得が課題となっています。一方で、インターンシップ費用は全体平均52.6万円となっており、非上場企業の方が割合が高いことから、直接的な接触機会を通じての採用活動を重視していることがうかがえます。

出典:株式会社マイナビ「2024年卒企業新卒内定状況調査」

■中途1人の採用にかかる採用単価の平均は83.0万円

中途採用では、1人当たりの採用単価が新卒よりも高い傾向にあり、平均83.0万円となっています。この増加には、候補者の経験やスキルセットに見合ったマッチングが求められるため、転職エージェントやスカウトサービスといった外部サービスを利用する頻度が高いことが影響しています。

特に転職エージェントを活用した場合の平均コストは90万円前後に達する一方、転職サイトへの掲載や求人情報誌を用いた採用では30万円以内で済むケースもあります。このように、採用方法や募集するポジションによって必要なコストは大きく異なります。

出典:株式会社リクルート「就職みらい研究所:就職白書2020」

▼採用単価が引き上がる要因

■求人倍率の上昇

採用単価が引き上がる主な要因の一つとして、求人倍率の上昇が挙げられます。近年、売り手市場が続いており、新卒・中途採用ともに求人倍率が高水準を保っています。リクルートの調査によれば、大卒求人倍率は1.5倍以上の水準を維持しており、転職市場でも同様の傾向が見られます。

求人倍率が高い状況では、企業が必要とする人材を集めることが難しくなり、採用活動における競争が激化します。その結果、求人広告の出稿量やエージェント利用が増加し、採用コスト全体の引き上げにつながっています。また、応募者を集めるための広報活動や採用イベントの実施にかかるコストも増大しているため、事前の採用計画がますます重要になっています。

■IT人材の減少

IT人材の不足も採用単価を押し上げる大きな要因です。経済産業省の報告によると、日本ではIT人材の需要が供給を大きく上回っており、2030年までに最大で80万人もの人材不足が生じる可能性が指摘されています。このような需要と供給のギャップにより、IT人材の獲得競争が激化しています。

特にエンジニアやデータサイエンティストなど、高度なスキルが求められる職種では、採用単価が他の職種と比較して著しく高くなる傾向があります。また、IT分野はスキルの細分化が進んでいるため、自社に合った人材を見つけるのが困難で、採用活動が長期化するケースも少なくありません。このような状況では、エージェントやスカウトサービスの活用が増える一方、それらにかかる高額な費用が採用コスト全体を押し上げる結果となっています。

効果的にIT人材を採用するためには、採用計画の見直しや、候補者のスキル評価基準の明確化が求められています。加えて、求人媒体や採用方法の最適化を行うことで、必要以上のコストを抑える工夫も必要です。

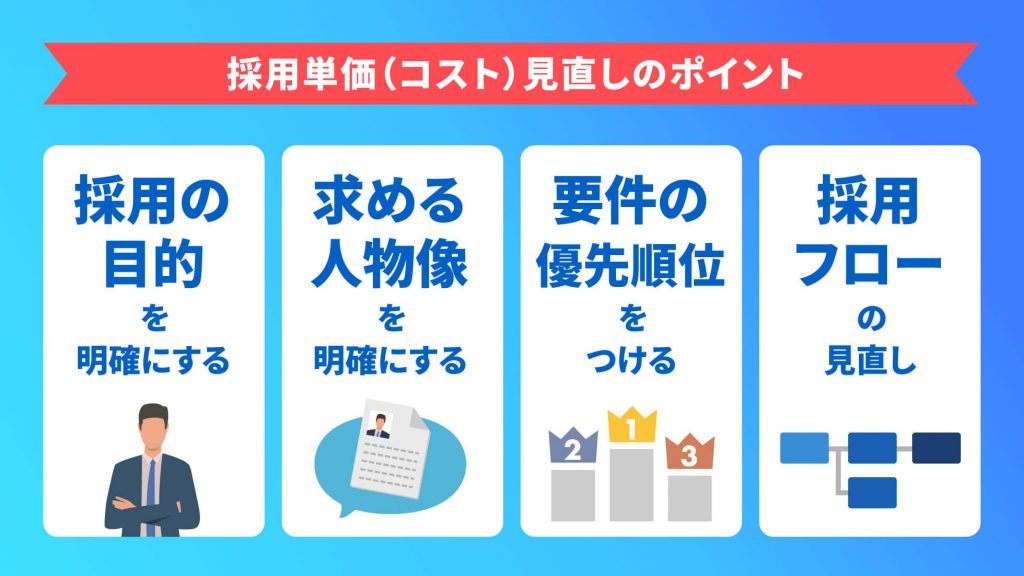

▼採用単価(コスト)見直しのポイント

■採用の目的を明確にする

採用単価を見直す第一歩は、採用の目的を明確にすることです。新卒採用であれば、将来的な人材育成を重視した採用活動が求められます。一方、中途採用では即戦力の確保が主な目的になることが多いため、採用のターゲットや手法が異なります。目的が不明確なままでは、無駄なコストが発生する可能性が高まるため、まずは「なぜ採用するのか」「どのような結果を期待するのか」を明確にしましょう。

採用目的が明確になることで、ターゲット層に合った媒体選定や採用活動の計画が立てやすくなり、不要な出費を抑えることができます。

■求める人物像を明確にする

採用コスト削減のためには、求める人物像を明確化することが重要です。「どのようなスキルや経験を持った人材が必要か」「どの部門で活躍することを期待するか」を具体的に定義することで、ターゲットを絞り込むことができます。

例えば、スキルセットが細分化されているIT職種では、適切な人物像を設定することで、採用手法を効率的に選定でき、無駄なコストを削減できます。人物像が明確でない場合、応募者の母集団形成に余計な費用がかかり、採用単価が上昇する原因にもなるため注意が必要です。

■要件の優先順位をつける

採用活動を効率化するには、採用要件の優先順位を明確にすることも大切です。すべての条件を満たす人材を求めると、採用プロセスが長期化し、コストが増加してしまいます。そこで、「絶対に必要な条件」「妥協可能な条件」をリストアップし、採用基準に優先順位を設定しましょう。

これにより、選考プロセスが簡略化され、採用スピードが向上します。また、ターゲット候補者を効果的に絞り込むことで、採用単価の削減にもつながります。

■採用フローの見直し

最後に、採用フロー全体を見直すことも重要です。現在の採用フローが複雑化していないか、各ステップで無駄なコストが発生していないかを確認しましょう。例えば、面接回数が多すぎる場合、候補者への負担が増え、辞退者が増加するリスクがあります。

また、採用管理システムを導入することで、スケジュール調整や進捗管理を自動化し、業務効率を向上させることも可能です。これにより、人的コストを削減しながら、採用単価の低減を実現できます。

採用コスト削減のためには、採用目的や人物像、フロー全体を見直し、効率的な採用活動を目指すことが不可欠です。

▼採用単価(コスト)を削減しつつ、採用を成功させる施策

■広告媒体の見直しーSNS・動画の活用でコストを抑えるー

最近ではSNSが採用でも注目を浴びています。その背景には、デジタルネイティブ世代が就職時期に差し掛かっているという点が挙げられます。

SNSを活用する例として、公式アカウントからの求人情報をfacebookやtwitter経由で流す手法があります。他にも、LINEユーザーの就活性が多いことからLINE@をつかった採用方法が導入され始めています。LINEは企業プロモーションだけでなく、動機付けとしての企業ブランディングやエンゲージメントに特化した内定辞退防止にも活用できるという特徴があります。

また動画はプロモーションはもちろんのこと、自社説明会をオンラインで配信するという応用も利かすことができます。

無料で使えるサービスに学生が集中しているということを考えれば、これらのサービスを駆使して企業側から積極的にアプローチすることが最終的なコスト削減につながるのは明白です。

■ダイレクトリクルーティングの活用

ダイレクトリクルーティングの中には、学生と直接会って自社選考に招くリクルーターやサイトを経由して学生に説明会に来てもらうようスカウトを送るスカウト型採用が当てはまります。

メリット:スカウト型は人材紹介とは異なり、外部に委託することなく学生とのアプローチ、その後の管理をすべて自社側で負担するため内定承諾を成果地点として成果報酬40万円前後でサービスを展開しているものが多いです。

デメリット:ダイレクトリクルーティングは外部コストを限りなく抑えることができ、時間も中継にかかる時間も省くことができます。しかし裏を返せばその分だけ自社リソースを割り当てる必要があるということです。よく説明会にエントリーさせるためだけにスカウトを使う企業がありますが、本当に大事なのは学生が参加した後の動機付けです。

中途半端なダイレクトリクルーティングは成果を生まないまま採用単価を上げてしまいます。

■リファラルリクルーティングの活用

社員が知人や友人に自社選考を紹介する採用方法です。アメリカではほとんどの企業が導入しており、日本でも新卒採用で試験的に導入され始めている採用方法です。

メリット:一番の特徴は圧倒的なコスト削減と優秀な人材確保のバランスがとれていることです。インセンティブを設定することで社員が自社に合いそうな人材を自発的に選考に招待するようになります。また友人という立場から求人サイトには登録していない隠れ人材との接点を持つことができるという利点があります。

デメリット:社内でリファラル採用を制度化しなければならないことが挙げられます。誰でも紹介できるわけではないため、自社に適した人材を見つけるための基準を全員に共有しなければなりません。また、もともとのリファラルが中途採用あるいはジョブ型雇用を基盤としていることから新卒採用で同じように機能するかは未知数であることもリスクでしょう。

■内定者フォローを細やかに

内定者フォローは、採用後の離職率を低下させるだけでなく、採用単価削減にも効果的な施策です。入社までの期間に密なコミュニケーションを図ることで、内定辞退を防ぎ、追加の採用コストを抑えることができます。具体的には、定期的なフォローアップメールや、オンラインイベントの開催、内定者専用のコミュニティ形成が効果的です。

メリット:内定辞退を防ぐことで、追加採用の必要性を削減できる。

入社前に会社への理解を深めてもらえるため、即戦力としての活躍が期待できる。

デメリット:フォローアップには一定のリソースが必要で、人件費が増加する可能性がある。フォローが過剰になると、内定者にプレッシャーを与えるリスクがある。

■面談を工夫する

採用プロセスの面談を改善することで、採用の精度を上げ、採用単価削減につなげることができます。たとえば、面談のオンライン化や、複数ステップを一元化した効率的なプロセスを設計することが考えられます。また、採用担当者のスキルアップにより、候補者と会社のミスマッチを防ぐことができます。

メリット:面談の効率化により、人件費を削減できる。

ミスマッチを防ぐことで、長期的なコスト削減が可能になる。

デメリット:担当者のトレーニングやオンラインツール導入の初期費用が発生する。

面談回数を減らしすぎると、候補者の見極めが不十分になる可能性がある。

■採用マーケティングに取り組む

採用マーケティングとは、採用を「マーケティング的視点」で捉え、企業の魅力を発信することで、ターゲットにアプローチする手法です。具体的には、オウンドメディアやSNSを活用して、採用ブランディングを強化します。これにより、自然応募者の増加や、ターゲット人材の認知向上が期待できます。

メリット:自然応募者が増えることで、広告費やエージェント利用のコストを削減できる。

中長期的な採用活動が安定する。

デメリット:効果が出るまでに時間がかかる。

コンテンツ作成や運用にリソースが必要で、初期段階の負担が大きい。

▼採用一括かんりくんは採用単価削減にも活用できる

採用一括かんりくんは採用単価を直接さげる機能はないものの、採用コストを見直す際に効果を発揮します。

〇経路別で内定率を可視化できる

ナビ、紹介、スカウトなど複数の媒体を一括に管理することができるだけでなく、蓄積されたデータからどの経路からの内定率が低いかを分析することができます。

費用対効果が悪い経路を見直すことで最終的な採用単価をさげることができます。

〇LINEを採用管理画面で使えるから安心・便利

また、採用で注目されているLINEもかんりくんのなかで機能が完結しているため、新たにSNSの検討をすることなく学生への密なコミュニケーションが図れます。

少ない労力で確度の高い採用を行うことができれば内部コストが安く済み、間接的に採用単価を下げることにつながるでしょう。

▼採用管理システムで採用コスト削減の導入事例

採用チャネル最適の最適化で採用コスト⅓

導入の背景

「複数求人媒体利用による管理の煩雑さ」

複数にまたがる応募者の対応が非常に複雑になっていました。

元々はExcelと、各媒体の管理画面で管理をし、選考に関する連絡は管理画面から行っていたので、媒体を使えば使うほど手間がかかっていました。

導入後の効果

無駄な採用コストの削減と採用活動の最適化で媒体コスト3分の1!

複数媒体から来る応募者を一元化できるようになってかなり手間が省けるようになりました。

また、かんりくんを利用するようになって、採用活動における無駄が浮き彫りになってきたので、必要以上の応募者を削るため不必要な媒体オプションを削り、歩留まり改善を図る取り組みをしていくことができています。

無駄な採用コストの削減と採用活動の最適化ができるようになっています。

▼まとめ

広告費をいかに抑えることが、採用単価を大きく下げることにつながることは理解していただけたと思います。

今ではSNSという新しいアプローチ媒体ができたことから新たな採用方法が注目されています。またリファラルという社員全員を巻き込んだ手法も新卒採用でどのように適応していくのかも動向を探る必要があるでしょう。

「採用一括かんりくんナビ」は、採用管理システム「採用一括かんりくん」を開発・販売するHRクラウド株式会社が運営するオウンドメディアです。

私たちは、企業様の採用活動をサポートする中で得られる「採用現場のリアルな課題」や「蓄積されたデータ」に基づき、業界の最新動向や関連法規をモニタリングしています。

人事・採用担当者、経営者の皆様が「すぐに試せる」実践的なノウハウや、必ず知っておくべき情報を、わかりやすく、信頼性の高いコンテンツとして発信します。